ファンクションポイント(FP)概要

ファンクションポイント(FP)とは

-

ファンクションポイント(Function Point:以下、FP)とはソフトウェアの「開発規模」(大きさ、サイズ)を測る尺度の一つです。(単位:FP)

-

そのFPを計測するためのルールがFP法(Function Point Analysis)です。

FP法はユーザーが実現したい機能をベースとした計測の考え方であり、開発基盤に影響されないソフトウェア規模計測尺度です。機能の代用特性として定義された入出力やファイルなどの数とその難易度からソフトウェア規模をFP値として算出します。 FPの具体的な計測手法については、FP法の標準化団体であるIFPUG(International Function Point User Group)により、計測手法(IFPUG法)が提供されています。

-

ソフトウェア規模を表すメトリクスとしては、FP以外ではソースコード行数(Source Lines Of Code: 以下、SLOC)が代表的ですが、昨今普及しているローコード/ノーコード製品による開発ではソースコードがリポジトリに隠蔽され取得できない場合があります。ソフトウェア規模は、見積りや障害密度などのベースとして活用されるため、アーキテクチャに依存せず、測定できることが重要です。

-

米国IFPUGがファンクションポイント法の統括団体であり、ITシステム可視化協議会(MCIS)は、その日本支部になります。

FPの歴史

1979年 | Allan J. Albrecht(アラン・J・アルブレクト)が、ファンクションポイント法を提唱 |

1986年 | 米国IFPUG(International Function Point Users Group)が発足 |

1989年 | オランダにてNESMAが発足 |

1994年 | 米国IFPUGの日本支部として、MCISの前身であるJFPUG(日本ファンクションポイントユーザ会)が発足 |

1996年 | JFPUGが講習会(現在のFP計測コース)を開始 |

1998年 | ソフトウェア測定―機能規模測定が、国際標準規格ISO/IEC14143に認定 |

1999年 | ソフトウェア測定―機能規模測定が、日本産業規格JIS X 0135に認定 |

2000年 | IFPUGが、CPCガイドラインを発行 |

2003年 | IFPUG法が、国際標準規格ISO/IEC20926に認定 |

2003年 | COSMIC法が、国際標準規格ISO/IEC19761に認定 |

2005��年 | NESMA法が、国際標準規格ISO/IEC 24570に認定 |

2006年 | NESMAがJFPUGと連携し、「開発初期段階でのFPカウント方法」を更改 |

2006年 | COSMIC法が、日本産業規格JIS X 0143に認定 |

2010年 | IFPUG法が、日本産業規格JIS X 0142に認定 |

2010年 | IFPUGが、「Function Point Counting Practice Manual(Release 4.3.1)」を発刊 |

2010年 | R.Meliが、simple FPを提唱 |

2013年 | JFPUGが、「Function Point Counting Practice Manual(Release 4.3.1)」の日本語翻訳版を発刊 |

2016年 | JFPUGが、「Function Point Counting Practice Manual(Release 4.3.1)」の日本語翻訳版の修正版を発刊 |

2019年 | simple FPの所有権が、IFPUGに移管 |

2021年 | simple FPがIFPUGから発行 |

FP計測の概要

-

ここでは2021年にIFPUGより発表された「シンプルファンクションポイント計測マニュアル リリース2.2」に基づき、Simple FP法によるFP計測手法の概要を説明します。

-

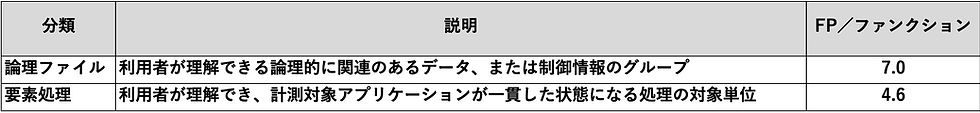

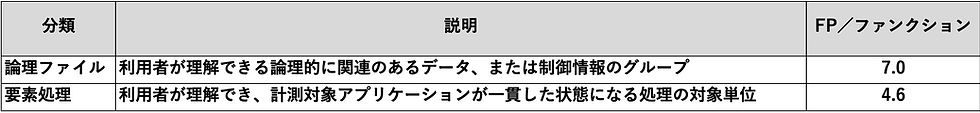

最初に、機能(Function)を識別します。識別するものは、論理ファイル(LF)と要素処理(EP)です

-

論理ファイル(LF):

-

内部または外部のデータ格納に関する要件を満たす、利用者への提供機能

-

利用者が理解できる論理的に関連のあるデータまたは制御情報のグループであり、計測対象アプリケーション内で管理される。

-

-

要素処理(EP):

-

利用者にとって意味があり、完全なトランザクションを構成し、計測対象アプリケーションが一貫した状態になるような、処理の最小単位

-

それぞれの関連を下図に示します。

-

上記にありますように、論理ファイルとは、アプリケーションが使用するデータ群を機能と捉えたものであり、要素処理とは、一連のデータ処理(入出力)を機能と捉えたものです。

こうして、次の図に定められたポイントを合計し、アプリケーション全体のFP値を算出します。

ここまでがSimple FP法によるFP計測手法の概要説明です。

計測方法の比較

-

ここでは、代表的な計測方法である「IFPUG法」「NESMA概算法」「Simple FP法」を比較します。

-

計測はファンクション識別、ファンクション型判定、複雑度評価を順に実行しますが、Simple FP法はファンクション識別のみを実行し、ファンクション型判定、複雑度評価を省略する事ができます。

-

これにより、プロジェクトの早期から適用でき、スキル習得が比較的簡単、短時間で計測可能といった特徴があります。

-

また、Simple FP法はFP統括団体であるIFPUGが公開している公式な計測法であり、計測精度はIFPUG法と比較して、現実的なモデルケースでは-13%~+20%の範囲に収まると報告されています。

なお、MCISではUdemyにてSimple FP計測コースを提供しています。計測方法の詳細を確認されたい方はこちらより受講下さい。

利用時の考慮点(FPでできること、FPではできないこと)

-

FPでできること

-

機能要件の定量化

-

データに関する機能(データファンクション)定量化

-

トランザクションに関する機能(トランザクションファンクション)定量化

-

-

-

FPではできないこと

-

非機能要件の考慮

-

UI/UX、性能要件、セキュリティ要件 など

-

-

ビジネスアプリケーション以外の分野での活用

-

科学技術計算

-

リアルタイムソフトウェア (内部ロジックの規模に反映されにくい)

-

CAD・CAM (各ソフトウェアへのFP利用方法が未成熟)

-

-

ソフトウェア実装単位での活用

-

プログラム単位の工数見積り (上流工程での概括的な見積もりには有効)

-

単体テストの試験目標設定 (結合テストでの品質管理等には有効)

-

-

プロジェクト管理が未成熟な状態でのFP適用による生産性・品質の向上

-

FPを適用することが、直接生産性・品質の向上に寄与するわけではない(FPは、あくまで「機能規模の尺度」にすぎない)

-

FPを適用して生産性・品質の指標を設定し、プロジェクト管理に組込むことで、初めて生産性・品質向上が図れる(FPは、生産性・品質向上の一要素)

-

-

FPの活用領域と活用例

FPの活用領域は多岐に及びます。

1 上�流工程におけるスコープマネジメント

FP法はプロジェクトの上流工程におけるスコープマネジメントに活用できます。多くのプロジェクトの失敗は上流工程に起因しています。要件が膨らみ、製造工程に入ってからリソースが足りなくなり、品質問題が露呈し、原価超過や納期遅延につながることがあります。機能要件の変動を上流工程でリアルタイムで把握することが重要であり、要件が想定しているリソース(工数・工期)を超えた場合は優先順位をつけて取捨選択する必要があります。FP法の利点は機能の粒度が決まっており、共通認識を持つことができることと、機能が増大しやすい領域を見つけやすくなることです。

2 下流工程での活用

ⅰ. 派生開発におけるテストケース数の妥当性について

近年のエンタープライズ領域では、システム構築が「作る」時代から「組合せて使う」時代に変化しています。業務要件に基づき、既存のパッケージ・ソフトウェアやクラウドサービスを組み合わせてカスタマイズする手法が増えており、特に非戦略領域ではその傾向が顕著です。この変化に伴い、派生開発プロジェクトが増加していますが、品質保証が課題となっています。派生開発では開発コスト・期間は軽減されますが、テスト範囲の見極めが難しくなります。特に流用機能のテスト範囲とテスト量の妥当性が重要であり、FPとテスト密度の関係を利用してテストケース数を算出し、妥当性を確認する手法が考えられます。

ⅱ. 運用・保守における生産性の妥当性について

システムの投資対効果を考える際に、初期投資だけでなく運用・保守コストも評価することが重要です。全稼働システムの規模をFPで定量化し、保守作業工数との関係から保守生産性を算出することで、保守コストの妥当性を検証でき、またFPを使って各システムの規模を測定することで、同一企業内での保守生産性比較が可能になります。そして保守生産性が他のシステムに比べて低い場合は、改善策を実行することで保守・運用コストを適正化できます。また、各システムの規模と工数は環境の変化によって変動しますが、経年変化を定量的に測定することで、システムの複雑化や肥大化の兆候を予測し、次回のシステム更改方針を早期に判断できます。一般的に、アプリケーションのライフサイクルに比べてHWSWの保守期間は短いため、定期的な基盤更改の方針を早期に判断することが重要です。

3 システム価格の指標

FPは、FPのポイント判断が合意されたルールに基づいており、国際的な基準として公開されていること、及びFPは利用者にもわかりやすい外観をもとに計測されることから��、ソフトウェアの価格指標として適していると考えられます。

4 投資対効果の尺度

投資対効果は通常、効果額を投資コストで割ったものですが、これだけではシステム企��画やシステム構築の投資が妥当だったかを評価できません。ここで一度FPを挟むことで分割して評価することが可能で、「FP/投資コスト」で構築の生産性を測れます。FPは作り方によって変わらないため、パッケージ使用、アジャイル開発、ローコード開発などでも生産性を評価できます。世の中のベンチマークデータと比較して、今回の開発の生産性を評価することもできます。次に、「効果額/FP」はシステムで如何に価値を創出したかを表します。機能は多ければよいというわけではなく、運用にも費用がかかるため、ニーズに合った機能を提供できたかをこの指標で評価できます。

現在の活用状況

-

IPA「2023年度ソフトウェア開発アンケート結果」によると、FP法は、ユーザ企業の35%、ベンダ企業の45%、全体では39%の企業で利用されています。

-

IFPUG法が国際標準規格ISO/IEC20926に認定されて20年が経過した現在、ファンクションポイントは多くの企業で利用されています。

全体の39%が利用

出典:2023年度ソフトウェア開発に関するアンケート調査